Antefatto, data imprecisata. Mi rigiro fra le mani un comunicato stampa. È lungo, parla una lingua sconosciuta: racconta di forme di azionariato popolare nei club sportivi, decisioni prese in pubbliche assemblee, esperienze inglesi e in altri paesi europei. Il basket cittadino stava vivendo un momento critico, quel gruppo, con quel volantino visionario, interveniva in un dibattito muto e senza idee. Si chiamavano già Trapanesi Granata? Non ricordo, ma non ha importanza.

*** *** *** *** ***

Non mi sono mai piaciuti gli ultras. Non ho mai sopportato la filosofia che sorregge quei gruppi: il fanatismo, l’odio, spesso razziale, il linguaggio da guerra perenne, gli slogan violenti, i nomi che si danno (panzer, brigata, commando). Il clima che hanno introdotto negli stadi: a conclusione di una partita persa male, i giocatori chiamati sotto la curva. Due mondi che si scontrano: quello arcaico degli ultras (la maglia, il sudore, l’impegno), quello moderno dei giocatori e dello sport, trasformato dal turbocapitalismo che lo governa. I giocatori, mediamente ignoranti, tatuati e col fuoristrada parcheggiato nel garage dello stadio, a capo chino a rendere omaggio alla curva, in alcuni casi a sfilarsi la maglia e a consegnarla per manifesta indegnità ad indossarla. Un atto di sottomissione sopportato nella speranza di salvare quei fuoristrada. Dal fuoco, a volte. Trent’anni fa, a Udine, nella civilissima Udine, il calciatore israeliano Ronny Rosenthal non cominciò nemmeno il ritiro con la squadra: venne mandato via per non aver superato le visite mediche. Nei giorni precedenti, la città era stata tappezzata di manifesti contro l’ingaggio di un ebreo: intimavano la società a non farlo. Rosenthal non fu preso, per quel guaio fisico che non gli impedì di giocare allo Standard Liegi. Quando ascoltiamo le acrobatiche e pietose dichiarazioni giustificazioniste della Lazio di Lotito e del responsabile della comunicazione Diaconale, ricordiamoci che ci sono sempre dei precedenti.

“Ma nel basket è diverso – mi dicono -, parli di storie di calcio, noi siamo un’altra cosa”. Non ne sarei così sicuro. Giusto quarant’anni fa, marzo 1979, Emerson Varese-Maccabi Tel Aviv, semifinale di Coppa dei Campioni. La curva varesina è piena di croci, si alzano gli slogan antisemiti, poi viene srotolato uno striscione. Sopra c’è scritto: “10, 100, 1000 Mauthausen”. Quel filmato va in tutte le televisioni del mondo, c’è anche un’interrogazione parlamentare. Pochi giorni prima, derby Juve-Toro, i tifosi bianconeri avevano inneggiato a Superga: gli ultras del basket, evidentemente, non volevano restare indietro. Intervistato anni dopo, un capo ultra varesino dichiarò che “voleva essere solo una goliardata”. Già, solo una goliardata.

Una volta ero in palestra alla Tenente Alberti, primi anni ’80, seguivo il basket da semplice sportivo. Si giocava Pallacanestro Trapani-Virtus Ragusa, forse un’amichevole. Prima della partita, si materializzò a centrocampo un tipo rotondetto, scurissimo di carnagione. Aveva in mano una bandiera granata: la gettò sul parquet, ci mise un piede sopra e cominciò a ruotarlo a mimare l’uso di uno straccio. Venne inseguito da tre o quattro incazzatissimi, mentre tutti lo fischiavamo. Si dileguò. Ricomparve pochi anni dopo in giacca e cravatta, dirigente della Virtus. Poi fece carriera nel mondo del basket, sempre in giacca e cravatta, in più ricoperto d’oro come una madonna pellegrina. Nelle interviste in cui si racconta, omette prudentemente questi passaggi.

A Ragusa era sempre così. Eravamo in serie B e andammo a vedere la partita, una piccola carovana di automobili, ragazzi e ragazze i più lontani da ogni forma di “tifo organizzato”. Ci sistemarono in gradinata, e gli ultras ragusani passarono presto dagli insulti a distanza a quelli ravvicinati. Fra il primo e il secondo tempo, si piazzarono alla base della gradinata cominciando lentamente a risalirla, cacciandoci indietro. I quattro o cinque carabinieri presenti stavano a guardare, distanti. Giovanni, allarmato, corse da loro a chiedere aiuto, ma nella comprensibile concitazione del momento mise nella frase un “cazzo” di troppo. Lui finì denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, noi dovemmo cavarcela da soli, salvati infine da un dirigente della Virtus. Si chiamava Di Quattro. Prima della fine della partita gli ultras ragusani uscirono dal palazzetto. Pensammo perché per loro la partita era già persa, ma poco dopo capimmo: tutte le auto targate TP erano danneggiate. Una con un paio di righe sullo sportello, un’altra con lo specchietto retrovisore divelto. Veri galantuomini, risparmiarono le gomme, consentendoci di tornare a casa.

(Un po’ di tempo dopo, tornammo a Ragusa, io, Giovanni e Giacomo. Questa volta non al palazzetto ma in tribunale. Dovevamo testimoniare a favore di Giovanni, sotto processo per quell’odioso oltraggio. L’avvocato di Giovanni era il presidente della Virtus, un personaggio straordinario che ricordo con affetto, l’avvocato Di Martino. Il pretore era un appassionato di pallacanestro, ma quella domenica al derby non c’era. Ne venne fuori un processo irresistibile, da film con Totò e Peppino. I carabinieri facevano la faccia dura ma stavano con Giovanni, che ovviamente fu assolto. Al ritorno, per poco evitammo un frontale.)

Quattro anni fa, Trapani-Barcellona. Durante il minuto di silenzio in ricordo del padre di coach Lino Lardo, gli ultras ospiti lo sporcano per gridare “Trapani merda” o un insulto del genere. I miserabili ridono, e ridono i loro compari appoggiati alle transenne, dietro la nostra tribuna stampa.

“E allora? Hai raccontato fatti marginali, nulla a che vedere con la cronaca nera legata al calcio”. Sono diversi gli ultras del basket? Non lo so, nel loro piccolo si danno da fare. I tifosi razzisti che ho incontrato a Verona, Treviso e Siena me li ricordo ancora, e il solo ricordo mi fa schizzare la pressione. Ma ormai da tanti anni non vado più in giro, quindi non conosco lo stato dell’arte: dall’aria che si respira nel Paese, però, dubito che i palasport brillino per rispetto e tolleranza.

Gennaio 2019. La sera dopo il derby con Capo d’Orlando mi imbatto in un filmato su Facebook. Durante l’intervallo al PalaConad, i tifosi dell’Orlandina insieme ai nostri, dividono il panettone, sorridono, si abbracciano, intonano un coro pulito. Quelli del comunicato stampa visionario erano i Trapanesi Granata in embrione (mi scuso se faccio un po’ di confusione, ma la sostanza è quella), cresciuti sono diventati un esempio. Un esempio nazionale, mi spingo a dire. Li ricordo fuori dal palazzetto, coi tifosi avversari, ad arrostire salsicce, prima di Natale a distribuire cannoli agli amici venuti da Agrigento. Ai tempi dei play-off con Brescia, mi scoprìì a pensare: “voglio vedere quanto regge questa amicizia, ora che il gioco si fa duro”. Il gioco si fece durissimo (ricordate Moss?), ma l’amicizia resse. Per cinque combattutissime partite le due squadre se le suonarono di santa ragione sul parquet, e alla fine i tifosi a centrocampo a farsi le foto insieme. E a volersi bene e volere bene alla pallacanestro. Per i Trapanesi Granata il pelosissimo concetto di gemellaggio non esiste: vanno d’accordo con tutti. Durante le partite non ho mai ascoltato un coro fuori posto o osservato un gesto sconsiderato. Quando dopo un Trapani-Siena, nel 2009, prendemmo quattro giornate di squalifica del campo, la colpa fu di chi stava da un’altra parte, in tribuna vip, e il povero Calvani insultato e strattonato da un dirigente della società. Il tutto con una spruzzata di impegno civile: gli striscioni in ricordo di Nino Via e a sostegno di Angela Grignano. E allora se si vuole, si può fare: si può smantellare il concetto guerrafondaio di ultras e sostituirlo con qualcosa di bello, utile e civile. I Trapanesi Granata ne sono la dimostrazione vivente.

(Dopo ogni “goliardata” degli ultras, l’ultima a Milano a dicembre, penso a cosa accadrebbe se uno di questi gruppi, un bel giorno, decidesse di compiere un atto rivoluzionario. Convocare una conferenza stampa e dire “signori, noi deponiamo le armi. Da oggi non abbiamo più nemici, né negli stadi italiani né all’estero, solo tifosi di altre squadre che rispettiamo condividendo con loro la passione per il calcio. Cambiamo anche il nome, non siamo più un commando o una brigata. Speriamo che altri seguano il nostro esempio”. Verrebbero ad intervistarli giornalisti e tv da tutto il mondo. Time gli dedicherebbe la copertina. Ma temo, purtroppo, che al settimanale americano continuerebbero a preferire i mattinali dei carabinieri.)

Foto di Francesco Vivona.

![Salvatore Tallarita: parla il primo sindaco di Misiliscemi [AUDIO]](https://www.consegnesi.it/wp-content/uploads/2020/06/Tallarita-Salvatore_800-150x150.jpg)

Le indagini hanno riguardato un sodalizio (composto da imprenditori e professionisti) dedito alla realizzazione di frodi in materia di bonus edilizi

Le indagini hanno riguardato un sodalizio (composto da imprenditori e professionisti) dedito alla realizzazione di frodi in materia di bonus edilizi Le parole del Presidente della Repubblica

Le parole del Presidente della Repubblica Pedopornografia online con "manuale" pedofilo, 15 indagati e 4 arresti

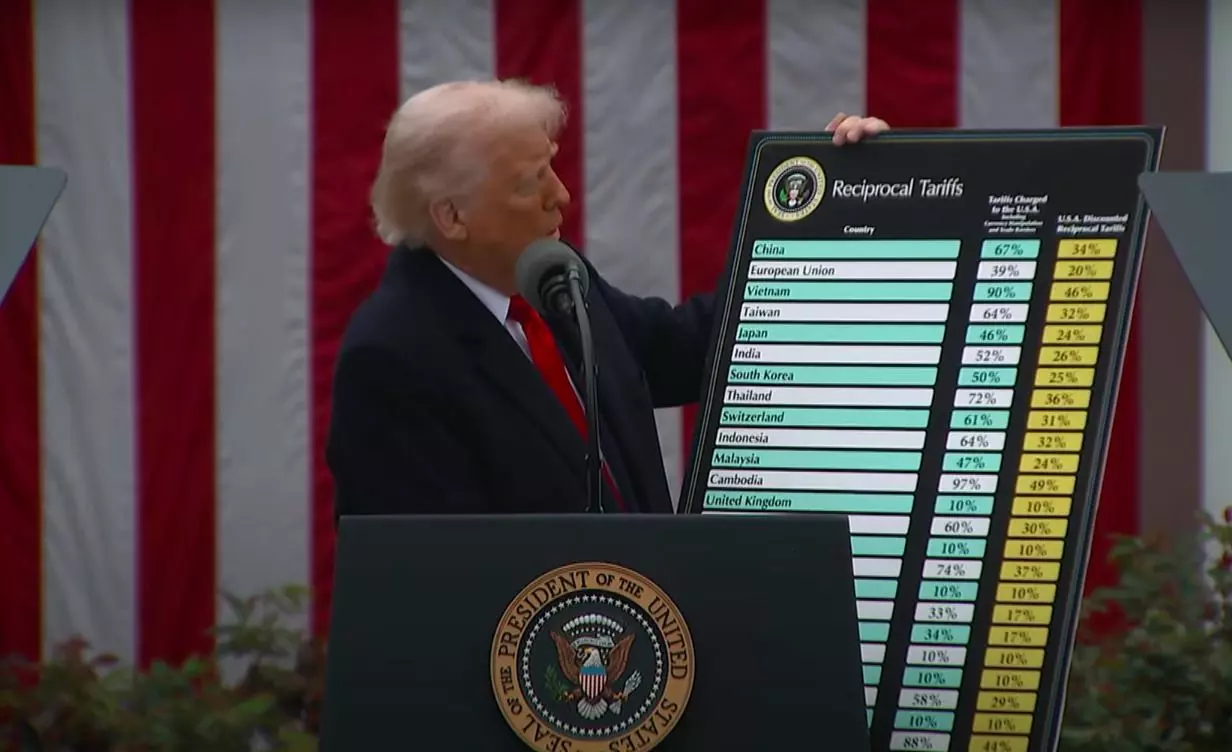

Pedopornografia online con "manuale" pedofilo, 15 indagati e 4 arresti WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo è il giorno della liberazione che tutti aspettavamo da molto tempo. Il 2 aprile 2025 sarà ricordato per sempre come il giorno in cui l’industria americana è rinata, con il destino degli Stati Uniti che è stato rivendicato. Si tratta del giorno in cui abbiamo iniziato a rendere di nuovo […]

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo è il giorno della liberazione che tutti aspettavamo da molto tempo. Il 2 aprile 2025 sarà ricordato per sempre come il giorno in cui l’industria americana è rinata, con il destino degli Stati Uniti che è stato rivendicato. Si tratta del giorno in cui abbiamo iniziato a rendere di nuovo […] I gol nella ripresa di Abraham e Calhanoglu

I gol nella ripresa di Abraham e Calhanoglu ROMA (ITALPRESS) – “In seguito alla decisione di ieri i soldi delle politiche di coesione, che costituiscono un terzo del bilancio europeo, verranno riprogrammati. Ogni Stato membro deciderà liberamente se farlo o non farlo e l’eventuale riprogrammazione può essere su cinque nuove priorità: una di queste è la difesa, ma questo non ha nulla a […]

ROMA (ITALPRESS) – “In seguito alla decisione di ieri i soldi delle politiche di coesione, che costituiscono un terzo del bilancio europeo, verranno riprogrammati. Ogni Stato membro deciderà liberamente se farlo o non farlo e l’eventuale riprogrammazione può essere su cinque nuove priorità: una di queste è la difesa, ma questo non ha nulla a […]

Le parole del ministro degli Esteri al Question Time

Le parole del ministro degli Esteri al Question Time "Parteciperemo questa estate ai Mondiali per amatori in Grecia con circa 350 atleti"

"Parteciperemo questa estate ai Mondiali per amatori in Grecia con circa 350 atleti" ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi a Roma l’evento “Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&Climate Change”, alla presenza di Istituzioni, Partner, media e Rete distributiva, oltre al top management della Country Italia. Un impegno, quello della prima Compagnia assicurativa in Italia che ha registrato una raccolta premi record al […]

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi a Roma l’evento “Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&Climate Change”, alla presenza di Istituzioni, Partner, media e Rete distributiva, oltre al top management della Country Italia. Un impegno, quello della prima Compagnia assicurativa in Italia che ha registrato una raccolta premi record al […] ROMA (ITALPRESS) – Guerra in Ucraina, Unione Europea, allargamento dell’Unione e dazi. Questi, secondo quanto si apprende, i temi al centro del colloquio al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis.Emersa piena sintonia sulla necessità di recuperare rapporti transatlantici collaborativi, di accelerare il processo di […]

ROMA (ITALPRESS) – Guerra in Ucraina, Unione Europea, allargamento dell’Unione e dazi. Questi, secondo quanto si apprende, i temi al centro del colloquio al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis.Emersa piena sintonia sulla necessità di recuperare rapporti transatlantici collaborativi, di accelerare il processo di […] MILANO (ITALPRESS) – “Il paziente al centro non è un esercizio di stile, ma deve essere una scelta di paradigma. In Bayer significa partire dalla persona, identificare i bisogni clinici, emotivi e familiari per creare dei percorsi di valore, con l’obiettivo di garantire benessere al paziente e anche alla comunità, alla società. Dobbiamo guardare il […]

MILANO (ITALPRESS) – “Il paziente al centro non è un esercizio di stile, ma deve essere una scelta di paradigma. In Bayer significa partire dalla persona, identificare i bisogni clinici, emotivi e familiari per creare dei percorsi di valore, con l’obiettivo di garantire benessere al paziente e anche alla comunità, alla società. Dobbiamo guardare il […] ROMA (ITALPRESS) – “Il compito della politica è valorizzare i prodotti agroalimentari che raccontano la millenaria vocazione dell’Italia e sono richiesti in tutto il mondo, a partire dall’Europa; gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione dei nostri prodotti, con un export che nel 2024 è salito del 17%”. Lo afferma il presidente del […]

ROMA (ITALPRESS) – “Il compito della politica è valorizzare i prodotti agroalimentari che raccontano la millenaria vocazione dell’Italia e sono richiesti in tutto il mondo, a partire dall’Europa; gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione dei nostri prodotti, con un export che nel 2024 è salito del 17%”. Lo afferma il presidente del […]