“Una vita da mediano, da uno che si brucia presto perché quando hai dato troppo devi andare e fare posto”.

Una vita da mediano, Luciano Ligabue, 1999

Agosto 1988. Squilla il telefono. “Dormivi? Ho la notizia del giorno, è tornato Balboni”. “Balboni? A far cosa, scusa?” “Pare potrebbe entrare nel roster, deve parlare con Cacco”.

Nessuno può sapere cosa si siano detti, quei due, quel giorno dell’estate 1988, durante il ritiro in Valtellina. Quel dialogo, prendendomi qualche libertà, me lo sono sempre immaginato così.

Cacco: “Allora, stammi a sentire, ho bisogno d’un altro lungo, posso offrirti questa opportunità, ma devi cambiare ruolo”.

Balboni: “Coach, io non ho mai giocato sotto canestro”.

Cacco: “M’importa una sega, t’alleni, lavori e ti adatti. Non mi serve un 2,03 che tira solo da tre punti e mi destabilizza la squadra. Se vuoi, così, se non ti va bene vai dal giemme e digli di trovartene un’altra, di squadra”.

Balboni: “Va bene, coach, ci provo”.

Cacco: “D’accordo. Ah, dimenticavo: c’è una multa pronta per ogni volta che tiri da tre punti. Fai il bravo, Balboni, non mi fare incazzare”.

Sarà andata davvero così? Non saprei, ma mi pare una ricostruzione verosimile. E’ certo, invece, che quel giorno iniziò la storia forse più bella, e singolare e inattesa, fra le tante che accompagnano le vicende della Pallacanestro Trapani.

***

Balboni aveva appena 22 anni quando mise per la prima volta piede a Trapani. Modenese di nascita, arrivava da Brindisi ma era Cantù la terra e il club in cui aveva coltivato la sua aspirazione a diventare un giocatore professionista. A Cantù, nel piccolo club che si era fatto spazio fra i giganti Milano e Varese, il diciassettenne Balboni s’era allenato con Marzorati e Riva agli ordini di Valerio Bianchini, aveva fatto gruppo nelle giovanili vincendo tre titoli. Poi, un brutto pomeriggio, la notizia che la favola, almeno a Cantù, era priva del lieto fine: doveva trasferirsi a Brindisi, parola del potente manager Morbelli. Piazza importante, pur sempre A-2, ma per Balboni la delusione fu forte.

Restò lì quattro stagioni, per approdare a Trapani nel 1986. Trova una società nei guai: appena conquistata la mezza promozione nella neonata B d’eccellenza (la serie B che passa da due gironi a 16 squadre ciascuno ad un girone unico), a ragione considerata una serie A senza stranieri, ha perso il campo di gioco. Troppo piccola la Tenente Alberti, ancora un sogno il Palagranata, non resta che farsi ospitare a Marsala. Doveva durare pochi mesi, andò avanti per quasi una stagione e mezza. Coach l’appena trentenne Stefano Michelini, la maglia non più granata ma un orribile giallo-verde scelto per ragioni commerciali.

Ogni maledetta domenica, quindi, tutti in macchina per andare a vedere la partita al Fortunato Bellina, già teatro di bel basket, nella B marsalese di Cerioni e Valentinetti. Balboni è un giocatore atipico, per quei tempi di pallacanestro classica. E’ grande e grosso, ma in attacco la linea dei tre punti rappresenta per lui un muro invalicabile. Giunto nei pressi di quella riga, sa solo tirare: non che la mano non sia morbida, anzi, trovarne di mani così. Ma la selezione è quella che è, ed anche il carattere è quello che è, cioè pessimo. In una delle prime partite di campionato, a Siena, ne fa 31, però perdiamo. Una sera, poco prima della sosta natalizia, giochiamo contro Cagliari, o meglio stiamo a guardare Cagliari che ci sommerge. Poi Balboni mette cinque triple consecutive, e in un niente siamo di nuovo in partita. Solo che Balboni ci ha preso gusto e chissà, vuol fare il record mondiale: comincia a sparacchiare tiri insensati e Cagliari si rianima e va a vincere. Immaginate i fischi e gli insulti.

Il campionato è un’odissea, Balboni deve pure partire per il servizio militare, per un po’ è a mezzo servizio. L’ultimo atto della stagione ci vede in campo in casa contro Ancona: siamo obbligati a vincere per salvarci. Durante il riscaldamento, Balboni prova a schiacciare e spacca un tabellone. Da qui la famosa battuta di Giovanni, catanese, diventato a carriera conclusa il postino più alto d’Italia, “Balboni si chiù dannusu d’a lava”. Gli straordinari mezzi a disposizione in quella palestrina fanno sì che occorrano quattro ore per sostituire il tabellone. Gli arbitri chiudono tutti e due gli occhi, Ancona s’immedesima nel nostro dramma, e non perdiamo a tavolino. Anzi, a notte fonda vinciamo la partita e ci salviamo.

Insomma, avrete capito che Balboni non s’era fatto amare. Così, alla notizia della sua partenza in prestito per Vigevano nessuno si strappò i capelli: vada da qualche altra parte, quel giovane supponente.

Non racconto cosa accadde la stagione seguente (magari un’altra volta), perché qui è Balboni il protagonista assoluto, e nulla deve oscurare la sua storia. Non ho idea di cosa combinò a Vigevano, ma fatto sta che Vincenzo e Cacco (subentrato a Michelini) erano davanti ad un rebus: Cacco voleva quattro lunghi a tutti i costi, e ne aveva tre (Coppari, Bibo e Guzzone), mentre Vincenzo aveva Balboni rientrante dal prestito e non sapeva che farsene. Vincenzo pensò che Balboni le dimensioni del pivot tutto sommato le aveva, e così, con sprezzo del pericolo, lo propose a Cacco. Da qui, la telefonata e il dialogo immaginario citato nel prologo.

Ed è adesso, dopo questa lunga ma necessaria premessa, che comincia la nuova vita di Balboni.

***

La prima immagine che mi viene in mente quando penso alla nuova vita di Balboni, è un torneo di precampionato a Erice, a San Giovanni, quando i club professionistici non avevano paura di far giocare le proprie squadre sull’asfalto. E in mezzo alla nebbia, che si presentò verso la fine della partita. Vidi un avversario tirare da tre punti, la palla salire e sparire, poi uno “sdeng” e un refolo di vento a sgombrare la nebbia: ed ecco apparire il faccione di Balboni, il pallone stretto al petto, la mascella serrata. Ogni volta che quell’immagine si materializza, penso a Boskov che di Gullit diceva “lui cervo che esce di foresta”. Sono sincero, non provavo simpatia per Balboni, però in quel momento mi convinsi che ce la poteva fare.

Però bisognava convincere Cacco e il pubblico trapanese, anch’esso scarsamente propenso a perdonare il giovane supponente. Poi ci si mise pure la sfiga, a remargli contro. Un dolorino al ginocchio che diventa sempre più forte e invalidante, poi il blocco. Diagnosi: lesione ai legamenti, sotto i ferri a ottobre.

Addio stagione? Per le tecniche di recupero di quei tempi, certamente. Ma non per Balboni. Si rimette subito in piedi e comincia a lavorare. Ottiene l’autorizzazione della società a fare fisioterapia e rieducazione in un centro specializzato dalle sue parti, a Modena. Lavora come un mulo tutto il giorno, queste sono le notizie dall’Emilia, roba da non crederci. E invece bisognava crederci, perché Balboni è in campo a tre mesi dall’intervento, a fine gennaio, giocando, e vincendo, proprio a Modena, 13 punti.

Cominciammo a guardarlo con occhi diversi. Anche lui pareva diverso: sorrideva, non più perennemente imbronciato, seppure retrocesso dall’aristocrazia dei ruoli, quelli che fanno canestro e sudano poco, al proletariato del basket, quelli che prendono e danno botte e in attacco la palla non la toccano mai. E privo, pure, del posto in quintetto. Ma gli sguardi di Cacco lo ripagavano, lo ripagava la fiducia del burbero coach. Ogni tanto in allenamento, quando Cacco era distratto, tirava da tre punti.

Ad ogni modo, non è stagione persa: c’è stato tanto lavoro individuale per acquisire la tecnica nel ruolo (che non è malaccio, la mano sempre buona è, cambia solo la distanza), il carattere e il coraggio già c’erano, sepolti in profondità, bastava solo scavare un po’.

***

Lavoro e applicazione operaia erano stati apprezzati dal coach, che quando nell’estate 1989 deve costruire la squadra che tenterà l’assalto al cielo, tiene Balboni e autorizza la cessione di Coppari, un re fra i pivot del tempo, sostituendolo con un altro operaio, Cecchetti. “Ma come, coach?” “Lascia fare, quello voleva il pallone ad ogni azione, non difendeva e rompeva i coglioni. E in più la società ha messo dentro un po’ di soldi”. Allora funzionava così.

L’assalto al cielo andò a segno, alla fine d’un campionato bello, combattuto, partecipato, in un clima festoso. Balboni aveva convinto tutti: quando vedi un gigante tuffarsi a quel modo su una palla vagante, non puoi più avere dubbi: la supponenza ha lasciato il posto alla maturità. Quando da Roma, in un indimenticabile pomeriggio al Palagranata, giunge la telefonata che sì, il ricorso è stato accolto, e che siamo promossi in A2 senza dover giocare la bella contro Porto San Giorgio, è il primo ad uscire dallo spogliatoio con la bandiera granata in pugno. C’è una foto, nascosta da qualche parte: una jeep che sfila davanti al bar Colonna, Stefano e suo figlio piccolo, poi Pippo, e Balboni, ancora a sventolare quella bandiera. Sembrano gli americani che liberano l’Italia nel ’45, distribuendo sigarette e cioccolata.

E sono proprio gli americani, ad arrivare, e i nostri lunghi a tremare, perché Cacco non cede alle mode che vogliono uno straniero nel ruolo di guardia. Lui vuole due lunghi, tosti. Ne prende uno di prestigio, Reggie Johnson, e uno sconosciuto un po’ pazzo, Bobby Lee Hurt. Significa che due dei quattro pivot che fecero l’impresa devono andare via: partono Guzzone e Cecchetti, Cacco si tiene stretto Balboni.

L’A2 comincia male e finisce in gloria, Balboni vive fra i tormenti di chi scalpita dietro le quinte vedendo che chi occupa i posti migliori un po’ si scansa. Lo incontro spesso in palestra da Mario: ci va quasi di nascosto, perché Cacco non sopporta quelli che vanno tutti i giorni a “sollevare gli alberi”. Pensa di meritarsi più spazio, soffre per questo. Cerco di rincuorarlo, incrocio lo sguardo con la sua ragazza del tempo, oggi bravissima legale: c’è poco da fare, è un momento così. Balboni ora va in giro con un Maggiolino cabriolet bianco, bellissimo. Lo tiene sempre scoperto, per lui non fa mai freddo.

Anche in quella stagione gli incastri sono giusti, Balboni ora sa trasformare la tensione in carica positiva. In breve, via play-out, vinciamo il campionato: tanto sembra impossibile, che la festa è meno intensa di quella dell’anno prima.

Cambia il manico, Cacco ci saluta e arriva Giancarlo, ma Balboni conserva il posto: per lui la traversata nel deserto è stata lunga, nove anni buoni, ma quella A1 persa a Cantù la riaccarezza. E ritrova anche Cantù, nel novembre 1991. Al Palagranata, le due squadre vanno al supplementare. Un minuto alla fine, 71-72, segna Mario da tre, 74-72. A 20”, Balboni ha l’uno più uno (allora c’era questa regola) che può chiudere il match. Immagino gli ripassi nella mente un bel pezzo della sua vita, la delusione e la rinascita. Nessuno respira, Balboni li mette tutti e due, vinciamo la partita.

Ma perdiamo l’A1, com’era scritto. Lo facciamo con grande dignità, fra gli applausi di tutta la città e, evento rarissimo, di tutta la Sicilia. Però il giocattolino scricchiola, e non è la retrocessione ad incrinarne i meccanismi. Malgrado arrivi in panca il barone Sales, di certo il coach più prestigioso della storia della pallacanestro trapanese, e malgrado l’intenzione sia quella di tornare in A1, il nostro giro di valzer con la gloria è terminato.

Balboni è sempre lì, il primo a sbattersi, a prenderle e a darle. Però perde la testa quando vede quel ragazzo sedersi in fondo durante le riunioni tecniche, tirare giù gli occhiali da sole e, mentre sta parlando il barone, pensare ai cazzi suoi. E’ il mondo che sta cambiando.

Il 1993 è l’inizio della fine, ad allenare arriva Gebbia, un azzardo. E infatti non funziona, viene esonerato, torna l’amato-odiato Sacco. Per Balboni sono tempi duri, perché il ginocchio riprende a dargli fastidio, e avendo esperienza in materia sa cos’è quel fastidio. A fine febbraio giochiamo una partita importantissima in casa contro Padova. E’ una partita a suo modo memorabile: siamo sotto di 10 a due minuti dalla fine, il pubblico sfolla. E invece vinciamo, con una formidabile rimonta. Balboni sfiora la doppia cifra, con una gamba sola prende 4 rimbalzi e recupera 5 palloni: sarà la sua ultima recita al Palagranata. L’ultima in assoluto, la domenica successiva, a Ferrara. Dopo, non torna a Trapani con la squadra, va ad operarsi, per la seconda volta, al ginocchio. Ha appena fatto in tempo a raggiungere, e superare, le 200 presenze.

A 30 anni, impiega un po’ più di tempo a rimettersi in pista, ma in estate sta abbastanza bene. Ha fatto il proprio dovere fino in fondo, figurarsi che a gennaio, quando la società ha usato l’arcaico mezzo della multa ai giocatori per scarso rendimento, lui è stato risparmiato: a lui e al ventenne Romeo non potevano muoversi appunti. Per questo, si sente catapultato indietro di sei anni quando da Trapani gli offrono solo un contratto a gettone. Non si fidano di lui, del suo pieno recupero. E a questo punto la storia è davvero finita.

Balboni ha continuato la sua vita, oggi vive a Vignola, dalle parti di Modena. Si è appena operato alla schiena: il campo presenta fatture a lunghissima scadenza. Non ha avuto una vita facile, ma si è sempre rialzato.

Un giorno mi inviò una mail da uno dei paesi baltici, non ricordo quale. Andava in giro per l’Europa, spingendosi fin lì, per lavoro. Si era ricordato di me e mi mandava un saluto, ed io, mentre leggevo, me lo immaginavo a guardare quel mare gelido ripensando agli echi del Palagranata, e a quel nome, Giorgio Balboni, usato in una mattina di tantissimi anni prima, dopo una notte di sbronze, per iscriversi a referto sotto falso nome per giocare una partita. Di calcio, però.

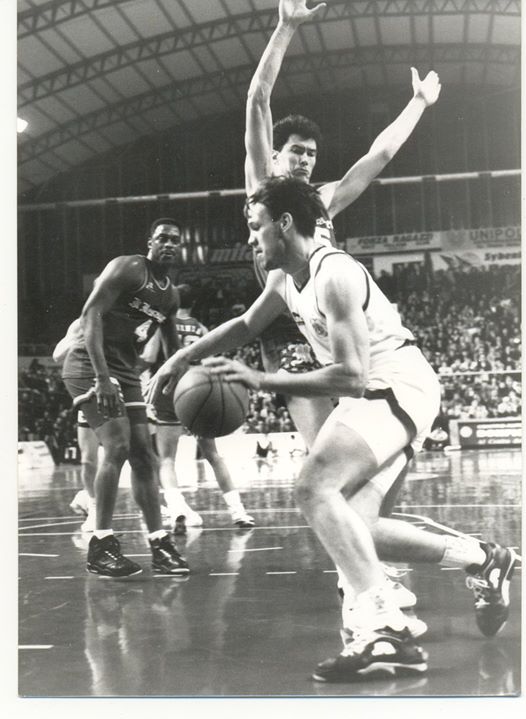

(In una Verona in quel 1992 già infetta dai germi leghisti, mi trovavo comodamente seduto in tribuna stampa, a fianco ad un canestro, a pochi metri dal parquet di quello splendido palasport. Giocavamo contro la Glaxo, a fine marzo avevamo compiuto il miracolo vincendo in quel campo durante la stagione regolare. Ci tornavamo, tre settimane dopo, per i play-out, l’A1 prossima a sfuggirci dalle mani.

Questa volta la Glaxo, fra gli ululati razzisti in tribuna di quei gentiluomini, ci stava “asfaltando”, come certi colleghi pigri descriverebbero oggi una partita in cui non fai altro che aspettare che finisca. Ad un certo punto, proprio a pochi metri dalla mia postazione, Tim il Rosso, una specie di marine gigante dai capelli rossi, appunto, tagliati a spazzola, palleggia lanciandosi verso la nostra area. Lo marca Balboni, siamo sbilanciati, lui è l’ultimo ostacolo fra Tim e il canestro. La partita è già persa, immolarsi non serve, penso fra me e me. Invece Balboni non si sposta, anzi, incrocia le braccia al petto. Il Rosso non possiede la tecnica per saltarlo, così gli frana addosso: Balboni è grande e grosso, ma Tim è più grande, e più grosso. L’impatto è devastante, quasi avverto lo spostamento d’aria. I due crollano a terra, l’arbitro fischia sfondamento, poi s’avvicina a guardare se ci sono sopravvissuti. Tim rotola di fianco, lamentandosi. Balboni lentamente si alza, le urla faticano a coprire il cigolare delle sue giunture. Si piega sulle ginocchia e resta a guardare il Rosso portato a braccia fuori dal campo. A match finito scoprirò che Tim è andato in ospedale, dove gli hanno detto che ha almeno un paio di costole incrinate.

Credo che questo episodio rappresenti al meglio il concetto di coraggio, di come un uomo possa trasformarsi, della potenza della consapevolezza e della coscienza di sé. Perché se Tim il Rosso ti punta come fosse un toro, e tu non ti scansi, delle due l’una: o sei un pazzo, o sei Balboni.)

![Salvatore Tallarita: parla il primo sindaco di Misiliscemi [AUDIO]](https://www.consegnesi.it/wp-content/uploads/2020/06/Tallarita-Salvatore_800-150x150.jpg)

ROMA (ITALPRESS) – “L’incertezza a livello globale resta elevata, alimentata dalle persistenti tensioni geopolitiche e commerciali. Questo contesto penalizza gli scambi internazionali e accentua la frammentazione dell’economia mondiale, contribuendo al rallentamento dell’attività produttiva”. Lo ha detto il governatore Fabio Panetta, nella sua relazione per il bilancio della Banca d’Italia, in occasione dell’Assemblea annuale a Roma. […]

ROMA (ITALPRESS) – “L’incertezza a livello globale resta elevata, alimentata dalle persistenti tensioni geopolitiche e commerciali. Questo contesto penalizza gli scambi internazionali e accentua la frammentazione dell’economia mondiale, contribuendo al rallentamento dell’attività produttiva”. Lo ha detto il governatore Fabio Panetta, nella sua relazione per il bilancio della Banca d’Italia, in occasione dell’Assemblea annuale a Roma. […] ROMA (ITALPRESS) – “C’è sì il problema di una politica per la sicurezza dell’Europa, ma per noi deve essere fondata sui diritti, il lavoro e lo Stato sociale”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sottolineando che il sindacato non sarà in piazza con il Movimento 5 […]

ROMA (ITALPRESS) – “C’è sì il problema di una politica per la sicurezza dell’Europa, ma per noi deve essere fondata sui diritti, il lavoro e lo Stato sociale”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sottolineando che il sindacato non sarà in piazza con il Movimento 5 […] L'azzurro non incide quanto vorrebbe contro Minnesota, espulsi cinque giocatori e due tecnici

L'azzurro non incide quanto vorrebbe contro Minnesota, espulsi cinque giocatori e due tecnici ROMA (ITALPRESS) – “Esistono linguaggi e posizioni anche diverse in una coalizione, ma poi contano i fatti. E il centrodestra su questi non si è mai diviso, a differenza dell’opposizione. Poi quello che ci sarà da fare nel concreto è ancora da definire, non è che l’Europa dovrà per forza spendere 650 miliardi per il […]

ROMA (ITALPRESS) – “Esistono linguaggi e posizioni anche diverse in una coalizione, ma poi contano i fatti. E il centrodestra su questi non si è mai diviso, a differenza dell’opposizione. Poi quello che ci sarà da fare nel concreto è ancora da definire, non è che l’Europa dovrà per forza spendere 650 miliardi per il […] Il ceco supera in finale il serbo con due tie-break: "Incredibile quello che e' successo"

Il ceco supera in finale il serbo con due tie-break: "Incredibile quello che e' successo" ROMA (ITALPRESS) – “Calenda ha detto una cosa gravissima, profondamente antidemocratica, perchè non si invoca la cancellazione di un Movimento e di milioni di cittadini che lo votano. E mi dispiace che sui giornali non ho letto parole di condanna: i liberali sono tutti spariti?”. Così, in una intervista alla Stampa, il leader del Movimento […]

ROMA (ITALPRESS) – “Calenda ha detto una cosa gravissima, profondamente antidemocratica, perchè non si invoca la cancellazione di un Movimento e di milioni di cittadini che lo votano. E mi dispiace che sui giornali non ho letto parole di condanna: i liberali sono tutti spariti?”. Così, in una intervista alla Stampa, il leader del Movimento […]

Politano e Lukaku affondano i rossoneri, Meret para un rigore a Gimenez, non basta il gol di Jovic.

Politano e Lukaku affondano i rossoneri, Meret para un rigore a Gimenez, non basta il gol di Jovic. Pecco torna al successo, secondo Alex Marquez, terzo Di Giannantonio.

Pecco torna al successo, secondo Alex Marquez, terzo Di Giannantonio. Arnautovic e Frattesi mettono la gara in discesa, Solet la riapre, poi Sommer salva i suoi.

Arnautovic e Frattesi mettono la gara in discesa, Solet la riapre, poi Sommer salva i suoi. Per la Dea addio sogni scudetto, i viola inseguono l'Europa che conta

Per la Dea addio sogni scudetto, i viola inseguono l'Europa che conta Il campione danese replica i successi del 2020 e del 2024, l'azzurro battuto in volata da Merlier

Il campione danese replica i successi del 2020 e del 2024, l'azzurro battuto in volata da Merlier Le parole del presidente della Repubblica

Le parole del presidente della Repubblica